美国洛杉矶华文作家协会日前举办文学创作座谈会。中国海外华文文学研究著名学者赵稀方教授参加座谈会,就海外华人的外文与中文写作以及华人作家如何在多语言环境下表达自我,传承中华文化等话题与十多位文友一起交流座谈。

赵稀方教授是原中国社会科学院文学所研究员、博士生导师、现代文学研究室主任、南昌大学特聘教授。他从事海外华文文学和香港文学的研究多年,着有《小说香港》、《历史与理论》、《翻译与现代中国》等十余部学术著作,并担任《文学评论》杂志评委,是中国华文文学研究领域颇受嘱目的教授。

座谈中赵教授首先肯定了洛杉矶地区作为海外华文文学创作的重镇在海外华文文学研究领域的不俗地位和贡献,对在场的华文作家热心创作和热心交流给予了充分的肯定和赞扬。他说:海外华文文学研究领域,美国的新移民文学创作是比较强的,尤其是洛杉矶的华文作家群。

在自身的研究领域方面,他说:我们的研究领域涵盖了海外华文文学和台湾、香港的华文文学研究,近几年来正逐步和有关大学和机构的相关研究者一起,把华人的英文写作也囊括进来,让华裔文学和华文文学这两个不同的学科相结合,创立一个新的学科组织,叫华裔华文文学研究。将华裔文学研究和华文文学研究形成一个并列的研究领域。这是这几年我努力的一个方向。

他的讲座从华文文学先驱者于梨华的《又见棕榈,又见棕榈》讲起,并将于梨华的汉语写作与另一位华裔作家黎锦扬的英文小说《花鼓歌》的创作做了对比,从中探索了海外华文写作与华人英语写作在各自的文学领域取的不同成果和原因。他说以黎锦扬为代表的华人英文写作在美国主流取得了很大的成功,原因在于,他在作品中展示了一个中国的特殊性,同时也在主题上展示了在美国长大的华裔新一代年轻人对中国传统文化的特殊性思考。他以英国华人作家熊式一的话概括了海外英文写作中有关中国题材的写作特点:从前西方出版的中国的东西,不外乎两种东西,不外乎两种人写,一种是到过中国一两个星期或者一些中国通,一种是还能用英文写点东西的中国人,他们共同的目的无非是把中国写成一个稀奇古怪的国家,把中国人写成荒谬绝伦的民族来骗骗外国人的钱,所以这类书中充斥着杀头,缠足,抽鸦片烟,乞丐等等。这些关于中国的书写,无论是外国人的还是中国人的,其实都有相同的地方,那就是热衷于向国外展示中国丑陋的一面。同时,他也列举了美国著名华裔作家赵建秀等对这类写作的批判和力图以不同的文化角色重塑中国文化传统角色的改变。

在华文文学创作方面,他说:因为面对的市场和读者群不同性,华文文学创作中所表现的主题和过去英文写作中对中国传统文化的主题表达是完全不同的。这方面他分别列举了海外早期的华文作家黄运基,闻一多,瑞士华文作家赵淑侠,以及当代的华文作家周励的《曼哈顿的中国女人》等等。他说:华人作家对自身的认识受外界对主体认识的影响,所以在相关题材中,会把这种影响带到自己的创作中,其表现为两个方面,一种是自我贬损,一种是自我反抗。而中英文双语写作中同一个作家用不同语言写作也同时呈现着对自我文化的不同表达。所以我们能从中得出一个结论就是:海外华文写作呈现多种面相,不能一概而论。当代的华文文学创作更是出现了非族裔化的倾向。这就让我们看到更多不同的角度和方面。我们的海外华文文学和华裔文学的研究也将会逐步进入一个多棱镜的新的时期。

他认为,在西方的华文文学研究领域和中国国内的华文文学研究领域方面存在着长久的隔离,这是因为西方理论界对华文文学的研究基本上是以海外华人的外文创作来看的,而国内的研究是着眼于海外华人的中文写作来研究的,希望这种这两种研究相互隔离的现象能够得到改变。

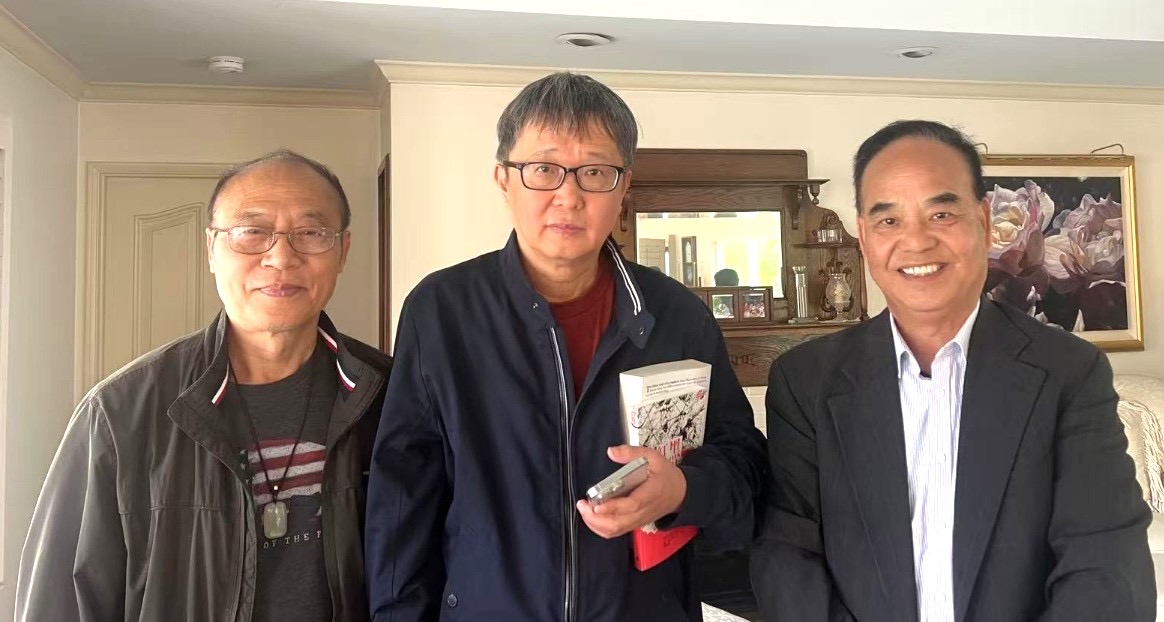

赵稀方教授偕夫人与洛杉矶文友合影

座谈中,与会者与赵教授互动频繁,大家纷纷对海外华文文学的创作现象发表了自己的看法。对作品出版和发表的平台与方式以及写作内容作了有益的探讨和答询。美国洛杉矶华文作家协会会长王伟,监事长黄宗之,与十几位文友参加了座谈。

右起:王伟会长、赵稀方教授、黄宗之监事长

发表评论 取消回复